Oleh : Muh. Asratillah S

“Hancur badan, tetap berjalan

jiwa besar dan suci membawaku padamu

kembali ke ibu pertiwi

dan membesarkan ibu kita menjadi makmur dan suci”

B.J. Habibie

Dalam sebuah pidato kebudayaannya yang berjudul Kebudayaan, Teknologi dan Masa Depan Kita di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada tahun 1996, Habibie melalui cerita anaknya si Ilham, dia ingin menyampaikan bahwa dalam bekerja seorang ilmuwan (lebih tepatnya engineer) tak jauh beda dengan seorang seniman. “Anda membutuhkan inspirasi, Ilham juga membutuhkan inspirasi. Anda tidak bisa dipaksa, dia juga tidak dipaksa dalam menghasilkan sesuatu. Tetapi tidaklah fair kalau dikatakan hasil saudara-saudara adalah hasil budaya sedang hasil saya dan Ilham tidak dianggap sebagai hasil budaya”, ungkap Habibie di hadapan sejumlah budayawan dan seniman.

Membaca pidato kebudayaan Habibie tersebut, juga mengingatkan kita kepada ilmuwan-ilmuwan besar semisal Isaac Newton dan Albert Einstein. Tatkala Isaac Newton, sedang mengawasi gembalaannya pada sebuah desa bersahaja di Inggris sana, mungkin dia niat untuk melenyapkan lelah lalu duduk bersandar pada sebuah pohon apel kecil. Lalu peristiwa wajar terjadi, sebuah apel terjatuh, dan ternyata bagi Newton ini bukan sekedar peristiwa biasa, tapi peristiwa yang memicu rangkaian reaksi berpkir berantai yang membawa dia pada teori gravitasinya yang terkenal, dan kelak dituangkan dalam bukunya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.

Begitu pula dengan Einstein, saat dia berada di ambang keputusasaan menemukan solusi matematis akan teori relativitas umum nya, dia memutuskan untuk ke bar dan mengumpulkan sisa-sisa semangatnya untuk mencoret-coret serangkaiang persamaan matematis di atas secarik kertas tisu. Akhirnya solusi yang dinantikan tak kunjung ketemu, keluarlah dia dari bar, dalam situasi setengah mabuk Einstein berjalan sempoyongan di tengah jalan dan kendaraan yang melaju di jalan berusaha menghindarinya. Bak momen eureka Archimedes , Einstein lalu berpikir mungkin saja ruang tak sedatar yang disangkakan oleh Euclide tetapi melengkung terutama disekitar benda-benda ber-massa. Teori relativitas umumpun diselesaikan secara matematis, lalu diuji oleh seorang ilmuwan inggris melalui pengamatan pada sebuah bintang yang posisinya di belakang matahari, dan akhirnya teori relativitas umum pun diakui oleh komunitas ilmiah.

Secara pribadi pun saya merasakan hal yang sama. Betapa riangnya hati ini jika akhirnya menemukan solusi bagi sebuah persoalan matematis tertentu, yang telah membuat kita galau berhari-hari. Betapa senangnya diri ini jika bisa menemukan solusi bagi hambatan-hambatan teknis yang dihadapi oleh para pekerja lapangan. Ada semacam momen mistis dalam peristiwa-peristiwa tersebut, yakni momen bahagia yang sangat personal walaupun nanti hasilnya bisa dibaca, diulas, dibagikan atau digunakan secara publik. Dan biasanya momen ini sifatnya singular, artinya apa ? dia datang sekali saja, mengharukan serta membahagiakan. Setiap penemuan ilmiah bisa saja membuat haru penemunya, tetapi keharuan pada penemuan sebelumnya akan terasa berbeda dengan keharuan penemuan selanjutnya, walaupun sama-sama disebut keharuan.

Narasi di atas mungkin sangat terkesan bahwa penemuan ilmiah terutama dalam bidang exacta (baik teoritis-matematis maupun terapan) adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari kemanusiaan kita dan akan tetap ramah dengan kemanusiaan, tapi betulkah demikian ?. Menurut Mitcham (2004), secara historis penemuan teknologi dan penerapannya begitu erat dengan etos emansipasi dan humanisasi, melalui teknologi manusia ingin menjadi sepenuhnya manusia melalui pembebasan dirinya dari ketakutan-ketakutan tak berdasar ( dewa-dewi yang mengatur segala hal serta narasi-narasi yang tak masuk akal ), melalui ilmu pengetahuan dan teknologi manusia ingin bersikap tepat di hadapan alam. Terdengar heorik memang, tapi ada harga yang mesti dibayar seperti mitos dewa yang menghukum Promotheus karena telah berani mencuri api pengetahuan dari dunia dewa. Teknologi membuat manusia berhadap-hadapan sekaligus terasing dari alam, karena manusia adalah “himpunan bagian” dari “himpunan besar alam”, maka secara logis itu berarti manusia berhadap-hadapan sekaligus terasing dari dirinya sebagai manusia.

Borgman mewanti-wanti dalam karyanya Technology and Contemporary Life : A Philosophical Inquire (1984) bahwa teknologi modern membawa serta paradigma khas dalam dirinya yang dia sebut dengan device paradigm (paradigma piranti). Ketika manusia menggunakan teknologi dalam pekerjaannya maka mau tidak mau dia mesti mengikuti logika dasar dari paradigma piranti, yakni pemisahan tegas antara sarana (means) dan tujuan (ends). Logikanya nampak sederhana, saat manusia ingin mencapai tujuannya (ends) (meningkatkan nilai produksi, mengumpulkan informasi, menggenjot efisiensi kerja dll.), maka besar kemungkinan kita akan menggunakan “permesinan teknologis”. Dan saya rasa wanti-wanti Borgman semakin menyata saat ini, karena mulai dari urusan bayar listrik, mencari tempat nginap, menentukan menu makan siang yang enak disantap, hingga lokasi nongkrong yang asyik kita serahkan kepada “permesinan teknologis”. Dan tentunya “permesinan teknologis” melepaskan beban saat ingin mencapai tujuan, dan di sinilah letak cilakanya menurut Boorgman. Pelepasan beban sama saja dengan mencerabut diri kita dari realitas, dan justru melalui “beban” inilah sejatinya kita dapat memperoleh makna hidup. Maka dari sini jelas muaranya, teknologi modern memang memberi kita “kemudahan hidup” tapi disertai dengan ancaman “ketakbermakanaan hidup”.

Yah mungkin sebagian dari kita mengusulkan bahwa laju teknologi perlu dibatasi, tapi situasinya tak sesederhana itu. Kita hidup dalam komunitas negara-bangsa, dan dalam hal ini kita tak sendirian, yang membuatnya lebih seru karena negara-negara yang ada bergantung pada jenis sumber daya yang sama. Peradaban kita masih ditopang oleh sumber daya fosil (minyak dkk.), walaupun ada upaya untuk mengkonversinya kepada energi baru dan terbarukan tapi masih jauh dari cukup. Artinya apa ?, sumber daya fosil jumlah cadangannya tak menyebar secara merata di seluruh dunia, dan akan habis pada waktunya, dengan benderang ini akan menjadi sumber konflik di antara negara-negara. Contoh misalnya kawasan timur tengah, mengapa kawasan tersebut tak pernah merasakan damai akhir-akhir ini, itu karena beberapa negara besar (AS, Rusia, Tiongkok dan Eropa) punya kepentingan untuk mengakses kawasan-kawasan ladang minyak, maka proxy war pun meledak. Lalu yang membuat Indonesia perlu waspada karena ada kecenderungan sentra eskalasi konflik akan bergeser dari kawasan Atlantik dan Timur Tengah ke Kawasan Pasifik.

“Berbagai konflik yang terjadi di dunia saat ini tampak lebih mengarah kepada konflik yang berdimensi perebutan sumber daya dan penguasaan ekonomi….Kepentingan negara-negara besar itu terfokus pada pencarian dan pengusaan sumber daya guna menjaga stabilitas dan ketahanan ekonominya masing-masing”, kutipan dari buku Menatap Indonesia 2045 (2017) yang diterbitkan oleh Badan Intelejen Nasional (BIN). Dilematis memang, disaat kita dituntut untuk merajut perdamaian dan keadilan global, tapi justru potensi konflik berkata lain. Maka titik tengahnya adalah membangun bargaining atau ketahanan nasional, dan untuk membangun ini maka kita perlu mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi, penguasaan teknologi strategis, kemampuan militer mumpuni serta SDM unggul. Pertumbuhan ekonomi, militer, pembinaan SDM unggul dan pembangunan infrastruktur yang menopangnya mau tidak mau menuntut kita menguasai dan menggunakan teknologi teranyar. Kita juga sulit membayangkan tegaknya politik yang berdaulat, budaya yang berwibawa serta perekonomian yang berdaulat jika ketahanan nasional kita rapuh.

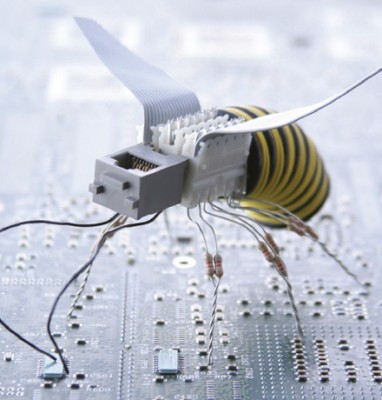

Tetap perlulah kita sebagai bangsa berupaya menguasai teknologi teranyar seperti nanoteknologi, bioteknlogi, algoritma komputasional dan artificial intelligence (AI), dan tak sekedar menjadi konsumen produk teknologi, sambil mawas diri akan dampak destruktif yang mungkin muncul darinya. Sangat perlu kita mengikuti sikap optimis Habibie yang berkata “budaya dan teknologi saling mengisi. Sebab kalau mati kebudayaannya, teknologinya pun mati. Kalau teknologi ditekan dan tidak boleh berkembang, kebudayaannya statis. Kalau dua-duanya mekar karena subur lahannya, kebudayaan tumbuh terus, maka masa depan masyarakat berbudaya dan menguasai teknologi itu akan cerah”, sambil memikirkan perkataan Fuad Hasan yang membacakan pidato kebudayaannya dengan judul Kebudayaan, Teknologi dan Teknokrasi, setahun sebelum Habibie di tempat yang sama, “kecanggihan teknologi juga berarti optimalisasi efisiensi…mengandung pembenaran dikuranginya keterlibatan unsur manusia manakala peralatan bisa menjadi subtitusi baginya. Tak jarang dalam rangka ini unsur manusia semakin berfungsi sebagai suku cadang yang perilakunya harus disesuaikan dengan keseluruhan fungsi peralatan, apalagi kalau keseluruhan fungsi itu ditujukan pada terwujudnya kinerja yang bersifat ulangan (repetitive)”.