Oleh: Dr. Elihami, S.Pd.,M.Pd.I., Ph.D. (Dosen Universitas Muhammadiyah Enrekang)

KHITTAH. CO – Tahun 2026 menandai satu ironi besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Di satu sisi, kampus-kampus berlomba mengadopsi kecerdasan buatan, mengejar peringkat global, dan memamerkan klaim lulusan “siap kerja”. Di sisi lain, kegelisahan publik justru semakin menguat: apakah pendidikan kita sungguh sedang memanusiakan manusia, atau sekadar melatih kecakapan teknis tanpa arah nilai?

Pertanyaan ini bukanlah reaksi emosional sesaat. Ia lahir dari akumulasi panjang kebijakan dan praktik pendidikan yang makin menekankan capaian terukur, tetapi kian menjauh dari makna. Pendidikan tampak semakin efisien, adaptif, dan modern, namun sekaligus terasa kering secara etis.

Ruang-ruang kelas penuh dengan pelatihan kompetensi, tetapi miskin ruang refleksi tentang tujuan hidup, tanggung jawab sosial, dan integritas moral. Selama lebih dari satu dekade terakhir, pendidikan tinggi nasional bergerak cepat mengikuti arus global: kurikulum berbasis capaian pembelajaran, penguatan employability, internasionalisasi, serta digitalisasi pembelajaran.

Secara normatif, arah ini tidak keliru. Masalah muncul ketika kecepatan transformasi tersebut tidak diimbangi dengan refleksi filosofis yang memadai. Pendidikan sibuk mengelola indikator kinerja, namun lalai menjawab pertanyaan paling mendasar: untuk apa semua capaian itu diarahkan?

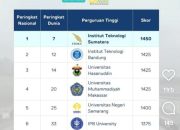

Pada titik inilah pendidikan Indonesia memasuki apa yang bisa disebut sebagai pedagogi kehampaan—sebuah kondisi ketika proses belajar tampak maju secara teknis, tetapi kehilangan orientasi nilai. Keberhasilan institusi direduksi menjadi angka serapan kerja, skor akreditasi, dan posisi dalam pemeringkatan internasional. Dalam logika semacam ini, pendidikan perlahan kehilangan watak dasarnya sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya.

Krisis Orientasi, Bukan Kekurangan Teknologi

Narasi kebijakan yang dominan kerap mengandaikan bahwa persoalan pendidikan akan selesai melalui teknologi yang lebih canggih, kurikulum yang lebih adaptif, atau pendanaan yang lebih besar. Padahal, persoalan mendasarnya bukan terletak pada instrumen, melainkan pada orientasi. Pendidikan terlalu lama diposisikan dalam kerangka industri: menghasilkan lulusan yang cepat pakai, fleksibel, dan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Dalam kerangka ini, manusia direduksi menjadi sumber daya. Kecerdasan dipersempit pada kemampuan kognitif dan teknis, sementara karakter, kebijaksanaan, dan kepekaan sosial dipinggirkan. Akibatnya, lahirlah generasi yang terampil secara teknis, tetapi rapuh secara etis; adaptif terhadap teknologi, tetapi gagap menghadapi dilema moral.

Fenomena ini tercermin jelas dalam realitas kontemporer: meningkatnya pelanggaran integritas akademik, penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam tugas ilmiah, hingga menurunnya sensitivitas sosial di kalangan terdidik. Semua ini menyampaikan satu pesan penting: kecerdasan tanpa nilai tidak otomatis melahirkan kemajuan yang beradab.

Selama ini, pendidikan nilai kerap diperlakukan sebagai pelengkap. Ia hadir dalam bentuk mata kuliah tertentu, slogan institusi, atau dokumen visi-misi yang jarang menyentuh praktik nyata. Pendekatan semacam ini terbukti tidak memadai. Nilai tidak bekerja efektif sebagai aksesori; ia harus menjadi fondasi epistemologis dan etis yang menjiwai keseluruhan sistem pendidikan. Karena itu, wacana yang menguat sepanjang 2026 menegaskan urgensi menempatkan kembali pendidikan nilai sebagai jantung pendidikan.

Bukan untuk menolak kemajuan teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa teknologi bergerak dalam bimbingan nilai kemanusiaan. Pendekatan pendidikan berpusat pada nilai mulai mendapatkan perhatian. Ia mengintegrasikan dimensi etika dan spiritualitas, kearifan lokal, literasi digital dan kecerdasan buatan, serta pembelajaran berbasis capaian yang bermakna.

Dalam kerangka ini, teknologi diposisikan sebagai alat, bukan tujuan akhir. Keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari keterampilan, tetapi juga dari integritas pribadi dan kontribusi sosial.

Kampus sebagai Ruang Etika Publik

Sejumlah perguruan tinggi mulai bereksperimen dengan pendekatan ini. Kampus tidak lagi dipahami semata sebagai ruang transfer pengetahuan, tetapi sebagai ruang pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial. Penilaian mahasiswa diperluas—tidak hanya berbasis indeks prestasi, tetapi juga mencakup kejujuran akademik, etika digital, kepedulian terhadap masyarakat, dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan.

Pergeseran ini menandai perubahan paradigma penting: dari sekadar pencapaian learning outcomes menuju pencarian learning meaning. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses memenuhi target administratif, melainkan sebagai perjalanan intelektual dan moral. Meski masih menghadapi resistensi, pendekatan ini menawarkan alternatif serius di tengah dominasi pendidikan berorientasi pasar.

Di tingkat kebijakan, kritik terhadap ukuran keberhasilan pendidikan yang terlalu sempit semakin menguat. Pendidikan yang dikelola sepenuhnya dengan logika industri berisiko mengubah relasi pedagogis menjadi relasi transaksional.

Mahasiswa diposisikan sebagai konsumen, dosen sebagai penyedia layanan, dan ilmu pengetahuan sebagai komoditas. Kritik ini bukanlah penolakan terhadap mutu atau akuntabilitas. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa mutu pendidikan tidak identik dengan peringkat, dan kemajuan tidak selalu sejalan dengan kemanusiaan. Pendidikan yang unggul secara administratif, tetapi miskin orientasi etik, justru berpotensi memperdalam krisis sosial dan moral.

Visi Indonesia Emas 2045 akan rapuh jika hanya ditopang oleh kecanggihan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Generasi masa depan tidak cukup hanya cerdas dan terampil; mereka harus berakar pada nilai, memiliki kepekaan sosial, dan mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pertanyaan paling mendesak hari ini bukan lagi apakah pendidikan harus berubah, melainkan ke arah mana perubahan itu dituntun. Apakah pendidikan akan terus mencetak manusia yang efisien seperti mesin, atau manusia yang utuh—cerdas akalnya, jernih nuraninya, dan bertanggung jawab sebagai warga masyarakat?

Tahun 2026 telah memberi peringatan keras: pendidikan tanpa nilai bukan sekadar kurang lengkap, melainkan berbahaya. Dan dari kegelisahan inilah, tuntutan untuk mengakhiri pedagogi kehampaan semakin tak terelakkan.

.